懲戒処分とは

懲戒処分とは、会社が労働者(従業員)に対して加える制裁のことであり、労働者に何らかの違反行為(就業規則違反、業務命令違反など)があった場合に科すことになります。

懲戒処分の種類としては、一般的に下記のようなものがあります(比較的軽いものから順に並べています。)。

譴責(けん責)・戒告

口頭や文書による注意を与え、将来を戒める処分。

「始末書」の提出を命じることもあります。

なお、始末書の提出を拒否したことを理由として、重ねて懲戒処分を科すことはできないとする裁判例もあるため、注意が必要です。

減給

本来支給されるべき賃金(給料)から、一部を差引く処分。

労働基準法91条において「…減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」と定められているため、上限が存在します(月1回給料が支給されるという多くの場合では、給料半日分が上限であるというイメージになります。)。

出勤停止・停職処分

一定期間、労働者の就労(出勤)を禁止する処分。

通常は、出勤停止期間中の賃金が発生しないため、経済的な制裁という側面が強いとされています。

そのため、出勤停止期間(=労働者の不利益)と処分の原因行為との間のバランスがとても重要になります。

なお、同じように労働者の出勤を禁止するものとして「自宅待機命令」が出されることもあります。これは、例えば懲戒解雇などを行う際に、調査を行い処分を下すまでの間、自宅待機を命じるなどのように行われるものです。

自宅待機命令の場合、会社の業務命令で労働者を待機させることになるので、通常は期間中の賃金の支払いが必要となることに注意が必要です。

降格・降職

労働者の役職や職位、職能資格などを下げる処分。

人事上の降格・降職ではなく、懲戒処分として行われるものを指します。

一般的に、降格・降職があると、長期間賃金(給料)上の不利益が生じることから、一時的な不利益を生じる減給処分や出勤停止処分よりも重い処分であるとされています。

不利益が大きいため、処分の原因行為とのバランスについては、より厳格に判断されることとなります。

懲戒解雇・諭旨解雇(諭旨退職)

労働者を一方的に解雇するという、最も重い処分。

懲戒解雇の場合には、退職金の不支給や解雇予告期間を置かない即時解雇になる場合もあるなど、労働者にとって不利益が大きくなります。

諭旨解雇(諭旨退職)処分の場合は、一定の期間内に退職願・辞表を提出することを勧告し、提出があった場合には自主退職扱いとして退職金の一部または全部を支払うなどとし、提出が無かった場合には懲戒解雇とすることが多いです。

懲戒処分をする際の注意事項

懲戒処分をする際には、例えば下記のような事項に注意する必要があります。

これらの事項を守らないで懲戒処分を行うと、違法・無効とされる場合がありますので十分に注意してください。

就業規則に懲戒処分が定められていること

懲戒処分は、労働者に対する制裁罰(不利益な措置)ですから、どのような行為に対してどのような懲戒処分が科されるのか、あらかじめ就業規則などに明確に定めておく必要があります。

また、行為があったあとに新しく設けた規定によって処分を科すことはできません。

ちなみに、就業規則については、労働者に対して実質的に周知しておく必要があります(労働基準法106条1項)ので、例えば社長の引き出しに入れっぱなしにしていて従業員に見せていなかったなどということがないように気を付けて下さい。

懲戒処分事由に該当すること

あらかじめ定められた懲戒処分事由に該当しない場合には、いくら労働者の行った行為が悪質だったとしても、懲戒処分をすることはできないとされています。

したがって、懲戒処分事由に該当するかどうかの判断はとても重要です。

また、もし仮に、懲戒処分の有効性を争われた場合には、客観的な証拠によって懲戒処分事由の有無を検討していくことになりますので、会社内で懲戒処分を検討する際にも、客観的な証拠を集めて判断していくようにしましょう。

行為と処分のバランスがとれていること

労働者が行った行為に対して、懲戒処分が重過ぎる場合には、懲戒処分が違法・無効とされることがあります。これは、懲戒処分の相当性と呼ばれている考え方です。

例えば、たった1回の遅刻だけで懲戒解雇とすることは、行為に対して処分が重過ぎるため、懲戒解雇処分は無効とされる可能性が高いでしょう。

就業規則に懲戒処分を定める際にも、このバランスを意識する必要があります。

また、バランスという面では、過去に行われた懲戒処分や他の労働者に対する懲戒処分と比べて、不当に重過ぎないかという観点も重要になります。同じような事案に対しては同じような処分が科されるように気を付けましょう。

懲戒処分を科す手続を守っていること

就業規則上、懲戒処分を科すために本人からの弁明聴取や賞罰委員会を開くなどの一定の手続を定めている場合には、その手続を行う必要があります。

特に、弁明の機会については、事実関係の調査を適切に行ったのかという点で非常に重要な手続きになりますから、例え就業規則に定めがない場合でも、実質的に行う方が良いと考えられます。

ひとつの行為について何度も処分することはできない

二重処罰の禁止と呼ばれるルールです。

ひとつの懲戒処分の原因になる行為について、一度懲戒処分を科した後、さらに重ねて別の懲戒処分をすることができないというものです。

例えば、ひとつの不始末についてけん責処分を科して始末書を書かせた場合には、その不始末について重ねて減給処分などを行うことができないといった内容です。

懲戒解雇ができる場合とは

懲戒解雇は、最も重い懲戒処分です。

したがって、その有効性は、懲戒処分のなかでも最も慎重に判断されます。

なお、法律上も、労働契約法15条・16条において「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、権利の濫用として処分が無効になる旨、定められています。

懲戒解雇も懲戒処分の一種ですから、上記で述べたような懲戒処分一般の注意事項が当てはまります。

そのなかでも、特に、懲戒解雇とすることについて相当性が認められるか(バランスが取れているか)どうかについては、とても重要な観点です。

例えば、無断欠勤の場合には、1日~数日程度の無断欠勤では懲戒解雇とすることは相当性を欠くと思われますが、1か月以上などの長期に渡り、出勤命令や面談も拒否するなどの場合には懲戒解雇が有効とされる可能性が高いと考えられます。

セクハラ・パワハラを理由とした懲戒処分の場合でも、その頻度・態様、事案の悪質性によって、懲戒解雇まで有効となるのか、有効とはできないのか、変わってくると考えられます。

さいごに

以上のように、懲戒処分は労働者に不利益を及ぼすものであるため、様々な制約があります。その進め方や処分の選択を誤ってしまうと、労働者との間でトラブルになったり、労働審判や裁判を起こされて、結果として処分が無効であると判断されることもあり得ます。

したがって、会社側としては、懲戒処分の適切な運用を心掛けるほか、特に労働者の賃金や雇用契約そのものに影響を及ぼすような重大な処分を下す際には、弁護士へご相談の上慎重にご対応頂く方が良いと思われます。

グリーンリーフ法律事務所では、労働者との間の問題について、会社側・経営者側の視点に立った法律相談をお受けしております。弊所は多くの顧問会社様から日々多くのご相談をお寄せ頂いており、着実に実績を積み重ねております。

「労働者を懲戒解雇にしたら内容証明郵便が届いた」「顧問弁護士になって懲戒処分の進め方について都度相談に乗って欲しい」など、ぜひ皆さまのご相談・ご要望をお聞かせください。弊所の弁護士が皆さまの会社運営をサポートいたします。

労使問題のご相談

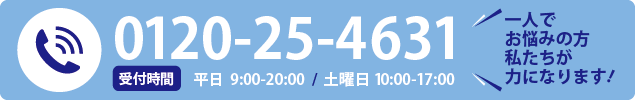

労使問題のご相談は、埼玉県で30年以上の実績ある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所まで